高文:城市大脑2.0已来,数字视网膜是核心驱动力

2020年年初国家提出的“新基建”,为技术变迁和行业发展,带来了新的时代机遇,而智慧城市也成为全国城市发展变革的重要一环。

城市大脑是现有智慧城市中的一个核心系统,它将算力及数据汇聚到一起,加上算法,就能发挥巨大的作用。

比如,将网络数据、政务数据、社会数据等等,汇集到一起,然后提供一个云计算服务,就可以提升政府效率、加速企业创新、促进生活便捷。

在智慧城市系统之中,汇集了各类各样的数据,其中有90%左右的数据都与图像、视频相关联,如何处理好图像和视频数据,在城市大脑系统中是非常关键的要素。

那么,现在城市大脑系统的发展到了哪个阶段?从系统1.0到2.0,哪些痛点被解决了?技术又有哪些创新呢?

在8月7日第五届全球人工智能与机器人峰会(CCF-GAIR 2020)上,中国工程院院士、鹏城实验室主任高文,分享了主题为《城市大脑2.0-边端云处理分工的人工智能赋能系统》的报告。

高文院士在报告中,从城市大脑1.0的现状、问题,谈到城市大脑2.0的创新、优势,以及智慧城市发展的关键技术和能力。

城市大脑1.0的现状

城市大脑是智慧城市的核心系统,是算力和数据的汇聚地,是生产力和生产资料的集中展现。

它也是超大规模的人工视觉系统应用,通过数据的汇聚、治理、计算、分析、挖掘和调度,完成数据的全流程加工,面向行业提供不同层次的产品和服务。

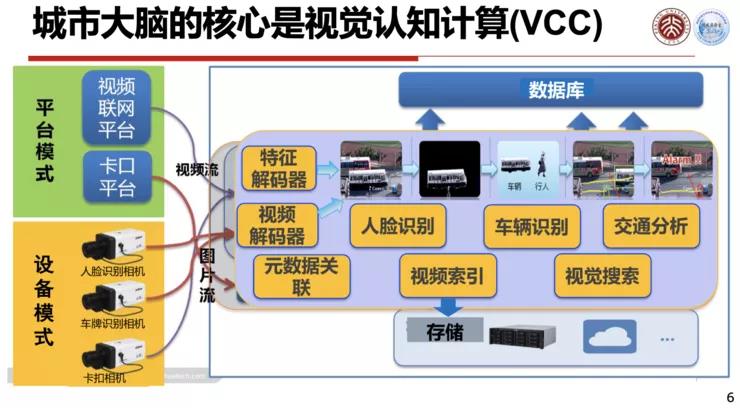

所以,视觉认知计算(VCC)是城市大脑的核心。目前,视频存储、分析与识别都在云上完成,分析识别的视频路数与云服务器的算力成正比。

在现有的系统中,数据基本以图像与视频两种形式进入:

第一种模式:摄像头就是一个简单的传感器,捕捉到图像或者视频以后,进行一个编码压缩,传送给云端,云端将它存储起来。

也可能将它解码之后进行分析,识别出人脸、车辆,或者进行交通数据的分析等等,这是一种信息或者数据感知的模式。

另一种模式叫做智能终端,在摄像头这一端就把人脸或者车牌等信息识别出来,识别出来的信息被传送到云端,直接可以进行分析使用。

这两种模式是目前城市大脑中数据使用的主要模式,当然这两种模式都多多少少存在一些问题。

如果仅仅作为一个感知终端,后面如果需要调用,除了解码以外,还要进行特征提取等工作,需要大量的计算程序,这些计算非常耗费云计算的算力资源。另外,智能终端还无法识别出未被指定的人或物。

所以,城市大脑需要一个更好的系统,这个系统不仅云上算力资源需求不多,而且可以完成一些未经规定的动作。

换句话说,以云计算为核心的城市大脑1.0目前存在的一些问题是,系统各个部分分工协调不太好,系统成本比较高,响应速度慢,数据的可利用度比较低。

如果要从1.0演进到2.0,首先要面临一些挑战:

第一,海量数据≠大数据

现在的城市大脑1.0,它是一个具有海量数据的系统,但是这个海量数据并不等于大数据,因为90%的海量数据都是没有结构化的,只是进行了一个简单的编码压缩。

第二,数据海量 vs 低价值

另外,这些数据的价值也比较低,它不是结构化的,你无法在上面进行分析,这也是为什么很多智慧城市的视频数据,一段时间之后就被覆盖了。

高文院士表示,问题的实质是现有城市大脑里的数据表达是不到位的。

如果只是在感知数据后,将编码压缩送到云端,它还是一个非结构化的数据;如果能把它识别出来是张三、李四,或者车牌号多少,虽然它已经结构化了,但是它是过度结构化的,对于没有规定的任务就无法执行了。

所以需要一种泛化能力更强的数据表达,这个数据的表达是一个机缘表达,用这些机缘既可以完成现有的任务,也可以完成现在还没有定义的一些任务。

这些数据表达想要得到一个比较好的结果,整个系统就必须做得好,包括系统的智力、性能(响应时间、并发、吞吐)、效率(耗电多大)等等。

如果某套系统可以通过评测,那就代表这套系统比较智能化了。

城市大脑1.0系统的弊端在于:它的智能代价比较高,要么是造价高、要么就是耗电高。

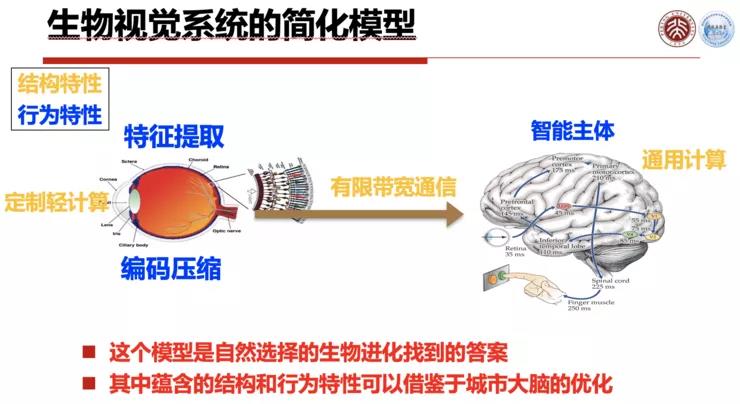

如果要将城市大脑1.0升级到2.0,高文院士表示,可以借鉴人的视觉系统,比如人的视网膜、视觉通道、大脑分工是非常协调和高效的。

从视网膜传到大脑之间,是一个特征压缩,被称为:特征编码,但这个编码和现在传统的图像编码并不一样,它是一个特征压缩编码的东西送到大脑中去。

城市大脑2.0就是借鉴这样一个系统提出的一个体系架构,不仅能传特征,还能传压缩图像。这个体系架构需要数字视网膜的技术及其标准化,现在这些思路、技术、标准化都逐步到位。

城市大脑2.0:数字视网膜

高文院士认为,城市大脑2.0 上一篇: 物联网在智能交通领域的应用与发展 下一篇: 国家推进全国小区改造!智慧社区千亿市场爆发?

行业新闻